L'Italia non è un Paese per madri: aumentate del 20% le dimissioni per la cura dei figli

I dati del gender gap contenuti nel report commissionato da Save the children sono stati presentati a Rovato

di Stefania Vezzoli

In Italia non si fanno più figli. Non è, purtroppo, un luogo comune, ma un dato documentato anche nell’edizione 2024 del report "Le equilibriste - La maternità in Italia", commissionato da Save the children. Un lavoro di indagine, coordinato dalla professoressa Alessandra Minello, ricercatrice in Demografia al Dipartimento di Scienze statistiche dell'Università di Padova, che è stato al centro dell’incontro promosso il 16 maggio nella sala civica di Rovato, organizzato dal circolo locale "G. Cadei" insieme coordinamento Donne Brescia delle Acli. Sul palco la presidente Licia Lombardo e Maddalena Cannito, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Torino, che ha curato l’edizione 2023 del report insieme ad Alessandra Minello, collegata in videoconferenza.

I dati del gender gap nel report "Le equilibriste" 2024

Il punto di partenza sono i numeri. Nel 2023 si è registrato in Italia un record negativo per la natalità: le nascite sono state 379.000, ossia il 3,6% in meno rispetto al 2022; il numero medio di figli per donna è sceso a 1,20, evidenziando una flessione rispetto all’anno precedente (1,24). Se dal 2000 la popolazione straniera aveva avuto un impatto positivo sulla natalità, questo ruolo si è fortemente ridimensionato e nel 2022 i nati in famiglie in cui almeno uno dei genitori ha origine straniera sono stati 82.216, il 20,9% del totale. "Affrontare il tema della bassa fecondità richiede una riflessione approfondita sulle motivazioni che rendono l’Italia uno dei Paesi con il più ampio fertility-gap, cioè la discrepanza tra il desiderio di avere un certo numero di figli e la concretizzazione dell’esperienza genitoriale", si legge nel rapporto.

Un tema centrale, per non dire determinante, è il rapporto tra lavoro e fecondità: e anche qui le cose, in Italia, non vanno molto bene. Il tasso di occupazione femminile tra i 15 e i 65 anni è stato del 52,5% nel 2023: un trend in crescita (solo negli anni 2000 si è superata la soglia del 40%) ma assai lontano dalla media dell’Unione Europea (65,8%).

Sebbene le donne in Italia raggiungano livelli di istruzione maggiori rispetto agli uomini, nel mercato del lavoro si trovano ad affrontare sia la segregazione orizzontale che quella verticale. Significa che sono concentrate in determinati settori e hanno una presenza meno significativa nelle posizioni di leadership e di vertice".

Una segregazione che si trasforma in un disequilibrio economico, che nel settore privato si traduce in un vantaggio retributivo maschile che oscilla intorno al 40% negli stipendi annuali e al 30% nelle retribuzioni giornaliere.

L’indagine riscontra un forte disequilibrio anche nel tempo dedicato alla cura: da una ricerca condotta dall’Eige nel 2022, emerge in Italia un divario di genere pronunciato. In particolare, nella fascia tra i 25 e i 49 anni, una donna su 5 (il 20,5%) dedica oltre 10 ore al giorno alla cura dei figli, contro il 6% degli uomini. C’è però anche un aspetto positivo: sono 1 su 4 i padri che dedicano 3-5 ore quotidiane alla cura dei figli.

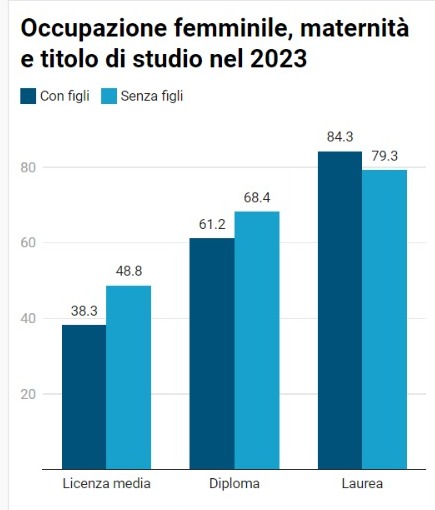

Sul fronte dell’occupazione, la disparità è evidente. Per gli uomini tra i 24 e 54 anni, il tasso di occupazione totale è dell’83,7% con una variazione dal 77,3% per chi non ha figli al 91,3% per chi ha un figlio minore e al 91,6% per chi ne ha due. Per le donne, la dinamica è opposta: il picco massimo (68,7%) è per le donne senza figli, il picco minimo (57,8%) per quelle con due figli minori, 64,9% per quelle con un solo figlio. Un dato interessante è quello legato al titolo di studio, perché il gap occupazionale si riduce al crescere del titolo di studio, anche se la presenza di figli minori comunque è sempre penalizzante per le donne.

Sono aumentate le dimissioni delle mamme per esigenza di cura dei figli (+20,1% complessivo). Proprio la difficoltà nel conciliare lavoro e cura del bambino è infatti la motivazione principale fornita dalle donne dimissionarie, mentre per gli uomini che si dimettono nel 78,9% dei casi la ragione è di natura professionale, dovuta al cambio di azienda.

In aumento i padri che usufruiscono del congedo

L’indagine evidenzia che la percentuale di padri che usufruisce del congedo di paternità si è più che triplicata tra il 2013 e il 2022, passando dal 19.25% (per un totale di 51.745 padri) al 64,02% (172.797 padri). Inizialmente il congedo prevedeva un solo giorno obbligatorio e due facoltativi; oggi, invece, i neopapà hanno diritto a 10 giorni obbligatori e uno facoltativo. Esistono differenze sull’utilizzo del congedo legate al tipo di contratto, al reddito e alla residenza: nel Sud Italia ci sono percentuali al di sotto del 30%, al Nord superiori all’80%. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato lo utilizzano di più di quelli a tempo determinato, e l’uso è più diffuso tra padri con redditi medi.

L'incontro a Rovato

Licia Lombardo, dopo i ringraziamenti di rito, ha sintetizzato le attività svolte dal circolo di Rovato. "Ci occupiamo di sostegno alla genitorialità con una decina di volontari», ha esordito, illustrando ad esempio lo spazio gioco, pensato come «uno spazio di socialità che possa ricostruire le reti che oggi non ci sono più".

La professoressa Minello, collegata da remoto, si è complimentata per la «bella visione di socializzare la genitorialità», spiegando poi che ogni edizione del report si focalizza su un aspetto specifico. "L’anno scorso era la maternità e paternità, quest’anno le politiche verso le famiglie - ha spiegato - E’ emerso che c’è una conflittualità tra l’essere lavoratrici e l’essere madri, nonostante la partecipazione di entrambi al mercato del lavoro sia necessaria per una maggiore fecondità. Un quinto delle mamme esce dal mercato del lavoro; ma, al contempo, le donne laureate sono più presenti sul mercato del lavoro quando sono madri, rispetto a quelle che non lo sono". Cambiano, insomma, le dinamiche delle famiglie anche se l’esternalizzazione della cura dei figli si collega a una maggiore disponibilità economica. Alessandra Minello ha evidenziato che c’è comunque una differenza forte tra Nord e Sud Italia, dove l’inattività è estremamente più alta. Resta in generale preoccupante l’elevata percentuale di mamme con figli sotto i tre anni che si dimettono.

Nel report vengono indagate le disuguaglianze territoriali in termini di politiche per la famiglia, comparando l’Italia Francia, Finlandia, Germania e Repubblica Ceca. "Ci siamo accorte che in Italia la bassa natalità è un tema centrale, mentre altrove l’attenzione è incentrata sul benessere di tutte le famiglie, con politiche più generose, e verso la qualità", ha concluso.

La professoressa Cannito ha portato l’attenzione sul ruolo dei padri: "Si guarda poco alla maschilizzazione dello spazio privato - ha sottolineato - Ma c’è stato un cambiamento nelle aspettative, nel voler essere padri più presenti". Insomma, "i servizi sono sacrosanti, ma è giusto anche rivendicare il diritto di prendersi cura dei propri figli, se la cura è condivisa". Sui congedi parentali, la docente ha spiegato che ad esempio in Spagna è di 16 settimane di cui sei obbligatorie, e che in Italia è obbligatorio con sanzioni solo dal 2022. Sul tema della cura dei figli, Maddalena Cannito ha evidenziato che ai padri "mancano riferimenti culturali, non ci sono spazi di confronto".

Cosa fare per invertire la tendenza?

Cosa si può fare, concretamente, sul territorio, per invertire la rotta? Le docenti Alessandra Minello e Maddalena Cannito hanno evidenziato la persistenza di lacune strutturali e la necessità di fare maggiore formazione in termini di parità, di promuovere ad esempio (come peraltro previsto da una Direttiva UE) una maggiore trasparenza nelle retribuzioni per eliminare le discriminazioni di genere.

Un altro tema da potenziare è l’informazione sui propri diritti, ritenuta ancora poco diffusa. Non sono mancati dei suggerimenti sulle possibili iniziative da intraprendere a livello locale partendo da una mappatura dei servizi. A tal proposito, le due docenti hanno elogiato la partecipazione dell’assessore ai Servizi assistenziali Elena Belleri in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

La presidente del circolo di Rovato Licia Lombardo ha spiegato che sul fronte delle informazioni sui diritti le Acli sono già attive (offrendo ad esempio servizi di assistenza fiscale); alla nascita di ogni bambino, inoltre, il Comune di Rovato regala alle famiglie un kit contenente anche un vademecum con i numeri e i riferimenti utili. Insomma, qualcosa già c’è, qualcosa sarebbe dovuto partire (una sorta di socializzazione del tempo coinvolgendo più famiglie nella gestione pomeridiana dei figli a rotazione mettendo a loro disposizione la sede del circolo Acli di Rovato) ma è stato fermato dalla pandemia, mentre la creazione di uno spazio di incontro per i padri è uno spunto che il circolo ha accolto per il futuro. "E’ un aspetto al quale in effetti non abbiamo mai pensato", ha ammesso la presidente.

La professoressa Cannito ha evidenziato anche la necessità di cambiare la narrazione della genitorialità: "Concentrarsi solo sulla maternità ingenera aspettative in termini di responsabilità: va superata questa visione e favorita una compartecipazione alla genitorialità".